宝鸡历史名人——炎帝(下) |

作者:本站 发布时间:2017-09-26 浏览:4820次 |

(五)中医学方面

《淮南子》记载神农氏"尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民所避就。当此之时,一日而遇七十毒。"《路史.外纪》亦云:炎帝神农氏"磨蜃鞭茇,察色,尝草木而正名之。审其平毒,旌其燥害,察其畏恶,辨其臣使,厘而三之,以养其性命而治病。一日间而七十毒,极含气也。"《韩非子·五蠹》说:"民食蛤,腥躁恶臭,而伤害腹胃,民多疾病。"记载描述了炎帝神农氏及先民们在采集活动中,逐渐发现,由于误食了某些动植物,会发生呕吐、腹疼、昏迷、甚至死亡。吃了某些动植物,能消除或者减轻身体的一些病痛或解除吃了某些植物而引起的中毒现象。在渔猎生活中,又发现,吃了某些动物的肢体、内脏,能产生特殊的反应。经过长期的实践,人们便能逐渐辨识许多动植物,了解它们的功效,遇到患有某种疾病,便有意选择某些动植物来进行治疗。正是这种以身实践和探索的精神,奠定了中国中医学的基础,开创了中华民族的中医学文化。后人为了纪念他,将中国的第一部医学著作命名为《神农本草经》。

(六)社会文明方面

生产力的提高,使人们的生活相对稳定下来,人们不再为了生活四处迁徙,开始了安居乐业的生活,这带动了社会文明的发展。《齐俗训》云:"神农之法曰:丈夫丁壮不耕,天下有受其饥者;妇人当年而不织,天下有受其寒者。故身自耕,妻亲织,以为天下先其导……奸邪不生,安乐无事而天下均平。"这反映了当时社会天下为公、团结友爱和人民安居乐业的景象。而从发掘出的墓葬来看,当时以从母系氏族社会向父系氏族社会转变,且在婚姻制度上有了缔结和嫁娶之礼,使家庭在原始社会中的作用更加明显,人们对家庭的道德理论有了初步的认识。

(七)其他研究方面

原始农业还带动了人类对天文、地理、气象的研究。在原始社会里,刀耕火种在很大一方面只能望天收,遇到自然灾害,就有可能导致颗粒无收,对于炎帝神农氏族在解决这一问题上,史书曾有详细的记载。《白虎通》云:神农"因天之时,分地之利",《杨泉理论》说:“神农始治农功、正气节、审寒温,以为早晚之期,故历日”。《主术训》云:"昔神农之治天下也,神不驰于胸中,智不出于四域,怀其仁诚之心,甘雨时降,五谷蕃植,春生夏长,秋收冬藏,月省时考,岁终献功,以时尝谷,祀于时尝。"这无不反映出当时为了获取更好的收成,人们对天文、历法、气象、水利、土壤、种子等知识和技术的研究,这也成为原始社会开拓农业文化的泉流。

四、后世评价

左丘明《世本·作篇》记载:“神农作琴。神农琴长三尺六寸分。上有五弦,曰宫、商、角、徵、羽。”

汉代学者桓潭《新论·琴道篇》说:“琴,神农造也。”认为神农氏掌握政权后,曾“上观法于天,下取法于地。于是始削桐为琴,练丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉。神农氏为琴五弦,足以通万物而考理乱也。”

杨雄在《杨子》一书中写道:“昔有神农造琴以定神,禁淫僻,去邪欲,反其天真者也。”

五、史书记载

《易·系辞下》:"包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。"

《逸周书》:"神农之时,天雨粟,神农遂耕种之;作陶治斤斧,为耒耜徂耨,以垦草莽,然后五谷与助,百果藏实"。

《白虎通》:"古之人民皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作,神而化之,使民宜之,故谓之神农也。"而耒耜的发明和五谷的种植在考古中均得到证实。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址发现一件木耜,六十四件骨耜,四件石耜等。随州市冷坡垭,天门石家河,湖南澧县梦溪三元宫等地新石器时代遗址,均发现稻谷的遗存和大量的生产工具。这说明中国自古以来就是农业发达的国家,农业构成物质生活资料的主要来源,更是古代世界决定性的生产部门。农业发展奠定了原始社会物质文化的基础,更是我们研究炎帝神农文化内涵的前提条件。

六、炎帝故里

因为炎帝神农(Yandi;Yan Emperor)并不单是一个,而是对这一时期多个早期华夏族杰出部落首领的统称,这些人可能距今6000年至5500年之间活动于姜水之岸(今陕西省宝鸡市境内),其后部落发展扩大,迁徙并活跃于山东菏泽、湖北、湖南、山西等地,均是炎帝故里。

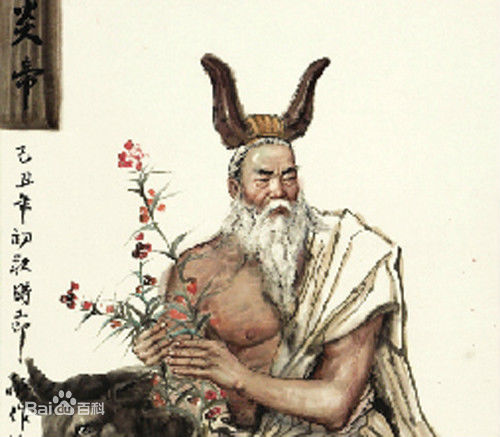

这反映了神农部落是不断发展壮大的,其中以宝鸡的炎帝陵为第一代炎帝的陵墓。宝鸡是早期华夏部落联盟主干——炎帝部落(华族)的发祥地。第一代炎帝生于常羊山蒙峪沟,长于姜水,是农业之神,医药之圣,因以火德王,故名炎帝,号神农氏。《白虎通义》中记载,古之人民皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作,神而化之,使民宜之,故谓之神农。一代、二代炎帝均生活于陕西宝鸡姜水之岸,其后,炎帝部落壮大辐射到其他地区,后代炎帝活跃于湖南株洲炎陵县、湖北随州、山西高平等地,使这些地方都留下炎帝陵。

(本文来源于网络)