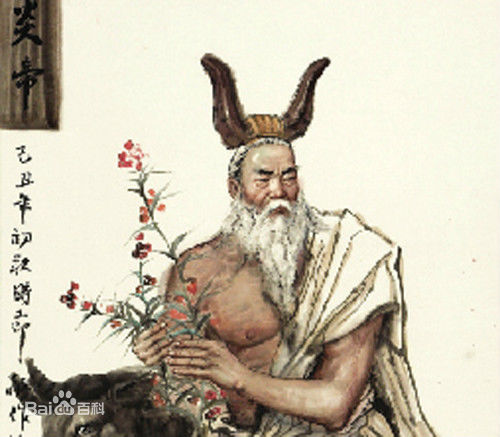

宝鸡历史名人——炎帝(中) |

作者:本站 发布时间:2017-09-19 浏览:4869次 |

三、主要成就

相传炎帝始种五谷以为民食,制作耒耜以利耕耘,遍尝百草以医民恙,治麻为布以御民寒,陶冶器物以储民用,削桐为琴为怡民情,日中为市以利民生,剡木为矢以安民居,重演八卦以探天象,后在南巡中为民治病采药,日遇七十毒而不辍,终因误尝断肠草而“崩葬于长沙茶乡之尾”。炎帝功昭日月,德泽后世。

(一)农业方面

制耒耜,种五谷,奠定了农工基础。耒耜的使用和种五谷,解决了民以食为天的大事,促进了农业生产的发展,为人类由原始游牧生活向农耕文明转化创造了条件。

还有很多与农业相关的著述:

《神农之禁》:春夏之所生,不伤不害。(《群书治要》《六韬·虎韬篇》引《神农之禁》)

《神农之数》:一谷不登,减一谷,谷之法什倍。二谷不登,减二谷,谷之法再什倍。夷疏满之,无食者予之陈,无种者贷之新。(《管子·揆度》)

《神农之法》:丈夫丁壮不耕,天下有受其饥者。妇人当年不织,天下有受其寒者。(《文子·上义》《淮南子·齐俗训》「不耕不织」上皆有「而」字。又《吕氏春秋·爱类》引《神农之教》曰:「士有当年而不耕者,则天下或受其饥矣。女有当年而不织者则天下或受其寒矣。」)

《神农之教》:有石城十仞,有汤池百步,带甲百万,而亡粟,弗能守也。(《汉食货志》晁错引《神农之教》)

《神农占》:正月上朔,有风雨。三月谷贵,石五百钱。八月有三卯,旱,麦大善。无三卯,麦不善。凡虫食李,则黍贵。食枣,粟贵。食杏,麦贵。食荆,麻贵。食桑,丝贵。正月上朔日,风从东来,植禾善。从南来,植黍善。从北来,稚禾善。四月四日,风从东来,植豆善。西来,四日至七日,中豆善。七日至十日,稚豆善。十四日无风,不种豆。从冬至日到来年,满六十日,有大风雨折树木,麦大善。从平朔至食时,植麦善。至日中,中麦善。至日入,稚麦善。常以夏至後九十日可种。四月朔日,风从东来,从平明至辰时,植黍善。至日中,中黍善。至日入,稚黍善。月朔日入,清明蚕善。正月有甲子,籴初贵後贱。正月上辛,温者善,风寒者不好。(《开元占经》一百十一)

(二)文化方面

炎帝文化是传承几千年的中华民族文化之源,是凝聚全世界炎黄子孙的民族之魂,更是激励华夏儿女不屈不挠、顽强拼搏、创新奉献的精神之光。

原始人本无衣裳,仅以树叶,兽皮遮身,神农教民麻桑为布帛后,人们才有了衣裳,这是人类由朦昧社会向文明社会迈出的重大一步。

据《周易》《管子》等先秦文献的有关记载,以黄河流域,尤其是渭水流域为主,以及长江流域包括湖南多处发掘考证的距今七千至九千年的古文化遗存表明,炎帝是中华农耕文明的创始者。他所开创的原始农耕文明,使先民们改变了茹毛饮血、以渔猎和采集野果为全部生活来源的状态,开始走上创造性的社会,可以说是中国历史上的第一次“绿色革命”。特别是世代流传的炎帝率领众先民鏖战洪荒的艰苦创业精神,自强不息的开拓创新精神,厚德载物的民族团结精神,更是中华民族自尊、自立、自信、自强精神产生的源头和典范。

炎帝在神农时代开创了丰富多彩的原始物质文明和精神文明,由此而形成的炎帝文化与黄帝文化融合为炎黄文化,是中华文化的源头。炎黄文化博大精深,绵延不衰,培育了一代又一代中华儿女,激励着一代又一代炎黄子孙为中华民族的崛起而奋斗不息,为中国的社会进步和人类文明的发展作出了卓越的贡献。海内外炎黄子孙都有着对自己伟大民族和共同祖先的认同感和自豪感,炎黄文化已成为维系海内外炎黄子孙爱国情结的巨大精神力量。

(三)制陶方面

在考古中,属于炎帝神农时期文化的随州冷坡垭遗址、西花园遗址、枣阳雕龙碑遗址,出土了大的陶器。其中以夹砂黑陶和夹砂灰陶为主,泥质黑陶、灰陶、夹砂粗红陶次之,泥质红陶较少,泥质白陶最少。除少量的素面陶外,纹饰有篮纹、附加堆纹、凹凸弦纹、方格纹、镂孔刻划纹、绳纹、叶脉纹和少量的彩陶等。器形有鼎、罐、厚胎喇叭形红陶环、陶纺轮、碗、盆、圈足盘、器盖、瓮、尖底缸、长颈壶、四足方鼎等,这一发现说明当时的人们已经掌握制陶技术,且陶器被人们广泛使用。制陶工艺逐渐从简单的形状向美观、大方的方向发展,这也带动了社会向新的发展方向前进。

在陶器发明前,人们加工处理食物,只能用火烧烤,有了陶器,人们对食物可以进行蒸煮加工,还可以贮存物品,酿酒,消毒。陶器的使用,改善了人类的生活条件,对人类的饮食卫生和医药发展产生了深远的影响。

(四)贸易方面

原始社会物质生产的充盈,带来了产品的剩余。从古籍记载的传说来看,炎帝神农之时原始产品交换开始萌芽。据《周易·系辞下》载,神农"日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所"。意思是说炎帝神农为了解决大家的剩余产品,设立了集市,让大家相互交换,从而出现了中国社会原始的商品交易,加速了原始社会的公有制向奴隶社会的私有制转变,为孕育新的社会体制埋下了伏笔。

神农发明的以日中为市,以物易物的市场是中国货币,商业发展的起源和基石。

(本文来源于网络)